>

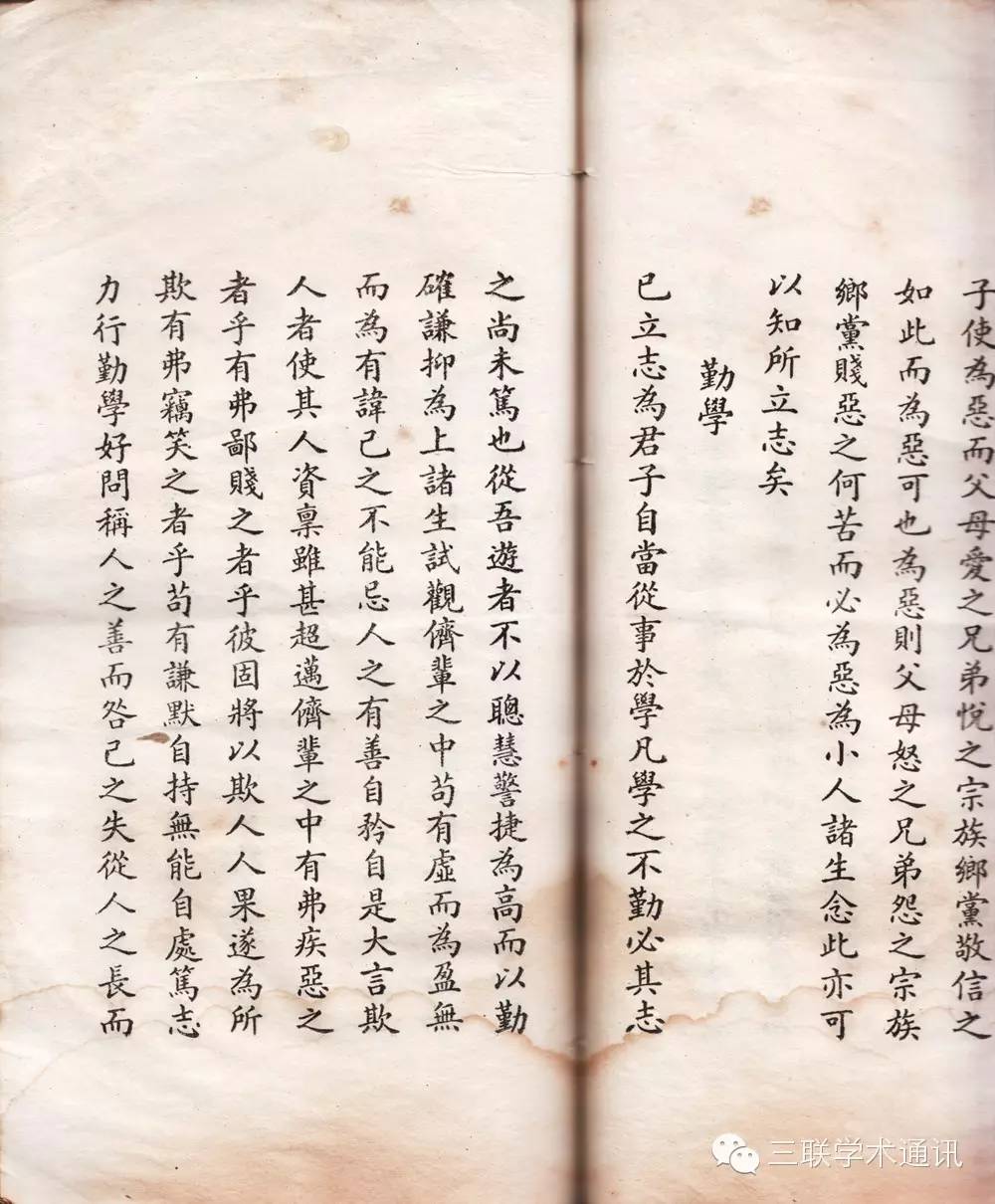

>> > 【摘要】>本文[1]>>以1935年1月29日汉文正楷印书局经理郑午昌给蒋介石写的呈请为中心,结合相关的历史和时代背景,通过分析与汉文正楷有关的文献、指令及其影响,对1930年代中文字体设计的民族国家意识进行了深入讨论。本文认为,汉文正楷是一种文化民族主义的话语实践,郑午昌的作为一方面有利于在印刷时代传承以楷书作为标准书体的中国固有文化,另一方面又对现代中文字体设计现代化形成了阻碍。通过诉诸政治威权,郑午昌重新建立起了正楷字体与政治之间的关联,尽管这有助于维护弱势的文化传统,但却不利于字体设计的多样化。本文认为,中文字体设计既应该尊重文化传统,又要跨越民族主义的障碍。越是在一种自由的文化经验之中,汉字经典书体的魅力越是能够彰显。>>> 【关键词】郑午昌汉文正楷民族国家字体设计权力>> > 2006年初次去台湾的时候,有一个视觉感观给我留下了深刻的印象,这就是楷书字体的广泛使用,无论是在书籍报刊等印刷品上,政府部门、教育机构,还是商家的招牌、广告,楷书字体可以用“无处不在”来形容。而这种楷书体的广泛使用在大陆的城市乡村都是很少见的,即使是在非常正式的场合,比如在学术研讨会、公文或论文中,无论是标题字还是正文字,楷书字体使用的频率都远远不如宋体字或仿宋字。这是为什么?这个问题在我的脑海中盘旋了很久。去年,我们的研究团队开始系统地整理和研究20世纪中国字体设计的历史,在这个过程中,我们发现了许多新的史料与线索,而这些材料的发现也渐渐地解开了我心中的疑团。尤其是1935年1月29日,汉文正楷印书局经理郑午昌写给蒋介石的呈请,这篇重要文献的发现,使我开始重新思考现代中文字体设计的文化价值。本文将围绕汉文正楷与郑午昌的这篇呈请,结合相关的历史文献和时代背景,讨论中文字体设计与民族国家意识之间的关系。我所关心的问题是:什么力量可以使一种“微观的”字体语言与一个时代的民族国家意识紧密地联系到一起?到底应该如何在中国的文化语境中认识字体设计语言与民族国家之间的关系?民族国家意识到底会对中文字体设计的发展构成何种影响?这些问题,都是本文想要努力研讨的。> > >> 1934年2月19日,蒋介石在南昌行营举行的扩大总理纪念周上,发表《新生活运动之要义》演讲,宣布“新生活运动”开始。两个月之后,江西省教育厅就下发了一个指令,通知所辖部门发行的“各种书刊封面,报纸题字标语等,概不准用立体阴阳花色字体,及外国文,而于文中中国问题,更不得用西历年号,以重民族意识”>。[2]>这个指令所出部门,从江西省教育厅、内政部、中央宣传委员会、到南昌行营政治训练处,转了几道弯才来到了指令的源头:“顷奉委员长蒋谕。”既然这个指令是出自蒋介石,而且又是从当时事实上的权力中心“南昌行营”发出的,显然,这不是一个江西的地方行为。与此同时,上海、南京、北平、广东、安徽、福建、河南等地的政府公报也都传达了这一指令。[3]>> >> 蒋谕中说的“立体、阴阳花色字体”实际上就是后来所谓“美术字”中一些比较具有装饰性的文字。“美术字”,在民国时期又有“图案文字”、“图案字”、“装饰文字”、“广告字”、“艺术字”的称谓,这些称呼大多数都来自日本,[4]>而且,其写法与日本图案文字渊源颇深。1936年,梁得所在谈到当时的书籍装帧时就曾指出:“尤其是图案字,日本先已盛行,而中国可以直接移用或变化加减。”[5]>根据日本学者的研究,“图案文字”在日本的起源也是在明治维新之后,日本的设计师学习西方19世纪末、20世纪初欧美的装饰性字体设计,再运用到日文中去的结果。[6]>中国虽至迟到清末已出现了近代意义上的图案文字,但和日本一样,直到1920、30年代,“图案文字”都可算是一门新的现代学问。1931年9月号的《良友》杂志,曾经刊登过整整两个版面的“图案字”(图1)>,经笔者比对发现,这些文字都是从藤原太一的《図案化せる実用文字》(东京:大蹬阁,1925)一书中选出来的。(图2)>> >> 图1《良友》杂志刊登的“图案字展览”,1931年9月号。>>> 图2藤原太一,《> > 而笔者所藏本书末保存的货签显示,这原是上海内山书店所销售的日文书籍,另藏本松呉浪著《增補現代広告字体撰集》(东京:誠進堂,1929)亦有“上海内山书店”货签,联系鲁迅、钱君匋等人在该书店购置大量美术、图案著作的历史,我们可以想见,许多中国的设计师,或通过留学(如陈之佛)、或通过日文的书刊(如钱君匋),逐渐学会了这种字体设计语言,并在商业广告和书刊设计中开始广泛使用。[7]>当然,中国当时的图案字影响并非完全来自日本,比如,留学法国受ArtDeco风格影响甚深的刘既漂所设计的封面字体很可能就是个例外。至于在封面上使用外国文,确是当时杂志常见的作风,尤其是当时中国的出版中心上海,许多出版社所发行的杂志,更是用封面上的外文来彰显其视野的国际化,比如《东方》、《现代》等杂志。(图3)>> > >> 蒋介石的这个口谕表明,他已经敏锐地觉察到,在“立体阴阳花色字体”中存在着一种与他所主张的“固有的民族意识”不相容的、异质的东西,与“外国文”、“西历年号”一样,这种字体设计的方式对民族意识构成了威胁,因此要通过行政命令来禁止这种字体在出版物上的广泛使用。很难说蒋介石这种对于装饰性图案字的认识与他的留日背景有什么关系。因为在他早年留日期间(1908-1914),日本的“图案文字”才刚刚萌生,稲葉小千那本具有开山性质的《実用図案装飾文字》(興文社,1912)也不过刚出版,即使在日本的商业宣传中已得到应用,但这种新事物在感官上到底能在这位中国未来的“领袖”心中留下什么印象还很难讲。当然,我们也可以推测是起因于某个直接的原因,比如看到一些书籍和杂志上的“花色字体”产生了厌恶。但无论如何,通过这个指令,蒋介石这个颇具偶然性的“字体意识”就被堂而皇之地纳入到了他所发动的“新生活运动”中,并引起了另外一个专家的关注。这个人就是曾担任过上海美专教授的上海汉文正楷印书局经理——郑午昌。[8]>(图4)>> >> 图4郑午昌(1894—1952)浙江嵊县>人。名昶,号弱龛、丝鬓散人,以字行,斋名鹿胎仙馆。>> >> >> 由于国民党的中央宣传委员会和内政部要求把蒋介石的指令传达给各地的报社、杂志社和出版发行所,所以,作为出版机构的上海汉文正楷印书局的经理,指令一定是直接被交到了郑午昌手上的。可以想见,对中国的传统艺术和汉文正楷的设计制作已经倾力多年的郑午昌,一定从这则指令中发现了最高领导人与他本人思想的某种“交集”。在接下来的半年时间里,这封给繁忙的郑午昌留下了深刻印象的指令很可能会不时地出现在郑午昌的脑海中。最终,这位学富五车、思虑缜密而又不乏艺术家的激情和想象力的“经理”决定,一定要借蒋介石关于封面标题文字发指令的契机,给这位当时的最高领导人写一封信,把更重要、更专业的正文印刷字体问题向“领袖”言明。于是,他在1935年1月29日写完了这篇被题为“呈请奖励汉文正楷活字板,并请分令各属、各机关相应推用,以资提倡固有文化而振民族观感事”的呈文。[9]>下面,我将就这篇呈请进行仔细的分析。> > 在这篇呈给“鄂豫皖三省剿匪总司令”的呈请中,郑午昌首先指出,孙中山的建国方略中重视印刷工业在现代文明中的价值,而要想发展印刷工业,尤需注意字体。接着,郑午昌简单地叙述了汉字字体早期的发展,指出正楷字体自古以来就是中国文化最重要的书体:> > “我国立国最古,文字创始早。溯自仓颉造字以来,兽蹄、鸟迹、虫文、河图而至三代,钟鼎、秦篆、汉隶,历朝皆有所改进。至晋,而正楷遂盛行。以其字体端正、笔姿秀媚,运用便利。凡我民族,若有同好而认为最适用之字体。数千年来,人民书写相沿[10]成习。即在印刷方面讲,考诸[11]宋元古籍,凡世家刻本,其精美者,类用正楷字体,请当时名手书刻而成。元明以来,世家精刻仍多用正楷书体。惟一般俗工,不通书法,妄自刻鹄,辗转谬误,卒成结构死板、毫无生意、似隶非隶、似楷非楷之一体,即现在所谓‘老宋体’,日人亦谓之‘明体’,遽成为我国雕版印刷上所专用之字体,致我国文字书写之体与印刷之体截然分离,读非所用,用非所读,已觉诸多隔膜。”>> > 在这段话中,郑午昌从中国文化的传统方面阐述了三层意思来支持正楷文字,而这些说法也的确能在中国的文化史、书法史和印刷活字的历史中找到广泛的支撑:首先,正楷是历史悠久、中国人用的最多、最认可的手写体,这的确是一个非常悠久的传统,因为早在唐代,选官择人就有所谓“身、言、书、判”四法之说,而所谓“书”,就是要求“楷法遒美”,[12]>楷书要写的雄健有力、美观大方。所以南宋学者洪迈后来在谈到唐人的铨选制度时说,“既以书为艺,故唐人无不工楷法”,[13]>> > > 其次,“楷体字”是古代印刷字体的正宗、最优者,而“宋体字”(文中所谓“老宋体”、“明体”)却是工匠不明就里所为,匠气死板。郑午昌的这个说法,从今天的研究来看的确符合历史事实,起码从清代内府给抄手和刻工的工钱中就看得出,楷书体的工钱要高于宋体(匠体)的价钱,而欧体楷书价钱最高。[14]>这个传统在至今仍被奉为印刷经典的中华书局“聚珍仿宋版”中也体现的十分明显。(图5)>陆费逵在谈到中华书局《四部备要》的印刷时,对丁氏兄弟所创“聚珍仿宋版”的赞扬就是“方形欧体,古雅动人,以之刊行古书,当可与宋椠元刊媲美”。[15]>关于楷书体在印刷中优越的文化地位,这个知识虽然十分专业,但是,从郑午昌这么一位出版家的口里讲出来,且以历代读书人最看重的“宋元古籍”、“世家刻本”说项,对于爱读古书、满脑子“理学”的蒋介石来说,肯定是有说服力的。> > 第三,由于宋体字的广泛使用,使文字的“书写之体”与“印刷之体”不统一。这是一个不能回避的严肃问题。“老宋体”的起源可以追溯至明代,由于“写”、“刻”分离,刻工可以是“文盲”,加之成本、效率等诸多因素的影响,使得他们习惯于便宜从事,[16]>就导致了“书体”与“印体”不统一的问题,这在雕版印刷的时代就屡见不鲜。而当传教士和中国的刻工们运用西方的铅字活版技术改良中国的字体设计和印刷的时候,这个问题也没有被涉及,因为这个问题是文化的深层问题,无论是在英华书院还是美华书馆,传教士对中文字体的认识与郑午昌这种深具国学修养的士人根本是无法相比的,他们可能根本认识不到这个层面。不过,尽管这个问题除非专门的出版家,一般读书人未必能领会得到,但只要一经郑午昌点破,蒋介石只需拿一张当天的报纸,找几个标题文字看一看就能明白。> > 接下来,郑午昌又把字体的话头转向日本印刷字体的输入:> > “且自近世印刷工业采用机器后,日本将明体字翻制活字铜模输入我国。我印刷家又从而翻制之,于是所谓‘老宋体’字在我国印刷业上之地位益形蒂固根深。近又将老宋体改瘦放粗,而成所谓‘方头字’、‘新明体’等输入我国,我各大报社、各大书局几无不采用之。是非日制之老宋体字果能独霸我印刷业也?亦因无较好之书体起而代之耳。”>> > 的确,20世纪初,中国的印刷行业所使用的活字与日本印刷业之间有着千丝万缕的联系,日本精良的印刷工艺的确对国内的印刷行业很有吸引力,我们从商务印书馆早期的发展史中就可以看出这种关系。[17]>尤其是日本明朝体的两大流派,“筑地体”和“秀英舍体”影响甚大。[18]>商务印书馆所属的《东方杂志》第6、7期的封底所刊登的铅字铜模广告,就特别强调“雇佣日本东京名手,昼夜加工铸造”。[19]>事实上,作为日本最早的明体活字,“筑地体”最初的设计,仿照的乃是上海美华书馆的宋体活字。[20]>> > 在突出了日本的活字对中国印刷出版业的覆盖性的影响之后,郑午昌转向关于“自强”的叙事:> > “午昌有感于斯,不揣棉薄,筹得巨款,选定最通用、最美观、最正当,又为我国标准的正楷书体,聘请名手制造活版铜模,定名为‘汉文正楷活字版’。自民国十九年九月起造至二十二年九月,为时三载,制成头、二、三、四、五号铜模铅字,设厂试印各种书籍文件,曾印有铁道部之《铁道年鉴》,盐务署之《全国盐政实录》,立法院之《各国宪法汇编》,中国银行之《全国银行年鉴》等宏。成绩之美,已得各界相当之认识,而全国印刷同业采用汉文正楷活字版铅字印刷已达二百七十余家。则此种汉文正楷活字版之适用于活版印刷,而为现代社会所欢迎者,已足以证明之矣。”>(图6)>> > > 在敦请蒋介石奖掖汉文正楷时,把自己的成绩摆一摆是有必要的,而把政府系统出版的书籍、文件抬出来,对政治人物则更有说服力。当然,汉文正楷的这些成绩,皆有实指,并非虚言,如今,我们仍然可以在各大图书馆中找到这些书籍。> > 最后,郑午昌将字体的选用上升到了政治统一、民族精神和国家存亡的高度。他写道:> > “钧长会以明令禁用杂体文字,于我国文化事业之统治,深具宏谋远虑。我国书体,尤其正楷体,无论南北,凡是中华民族几无不重而习之。此种文字[21]统一的精神,影响于政治上之统一甚大。文字既统一,民族精神即赖以维系而不致涣散。故我国虽曾亡于胡元,亡于满清,而因文字之统一不变,故至今仍为整个的民族,整个的国土。近世,外来文字日多,国人多有不重视我国固有之文字矣。为普通印刷工具之老宋体,又为日人所制,与日人自用者同体,谬种流传,感官混摇,其有危害于我国文化生命及民族精神之前途,宁可设想。为此,不揣冒昧,不惜牺牲,愿将数年来所苦心创制之‘汉文正楷活字版’不但铸售铜模,使我国印刷业及好为文化运动者,得共利用之。钧长为我全民族之领袖,规矩准绳下民,是则一言之重等于河岳。凡所呈请,非敢自矜一得,有渎尊严。维希占有我国过去数千年文化史上光荣之地位而为现代四万万民族所仍通用之正楷书体,应用印刷工业。在我,钧长提倡奖饰之下而益广其用。于总理之提倡之印刷工业,及钧长之禁用杂体文字之旨意略有补益耳。谨特随文附呈各号汉文正楷活字版式样。呈请鉴察,准予奖饰,并令所属各机关相应推用,实深公感。”>> > “钧长会以明令禁用杂体文字”显然指的就是蒋介石关于禁止使用“图案文字”作书刊标题的口谕,但接下来,郑午昌含混地处理了“字体”和“文字”的概念,并开始谈论“书同文”的传统,即“文字的统一”与民族精神的统一、政治的统一以及抵御日本文化侵略之间的关系。显然,秦代的“书同文”尽管在“字体”上也有所涉及(小篆),但这和现代意义上印刷“字体”的概念和价值是不一样的。“书同文”,即统一文字,主要是语言文字在写法上的统一问题,而现代意义上的印刷字体设计以“书同文”为基础,它可以拓展和放大“书同文”的影响,但在使用的层面上更多的是一种信息交流的载体和版面风格的基因。同时,郑午昌又再次强调了“老宋体”的日货身份,从反面凸显了汉文正楷在文化自尊上的优势。这些论述,在蒋介石看来一定是合情合理的。很可能,自诩致力于国家统一和民族复兴的“领袖”在读到郑午昌这篇微言大义的呈请时,会有“心有戚戚焉”之感,故而才会下令推用。[22]>> >> 那么,军政事务繁忙的蒋介石为什么会对郑午昌的这篇呈请如此重视呢?是什么样的处境或时代氛围使蒋介石如此认同郑午昌的说法?我们如何理解,蒋介石对汉文正楷的这种异乎寻常的积极态度呢?> > >> 事实上,在中国的历史上,统治者出于对书法的热爱而提倡某一位书法家的字体,历代不乏其人。[23]>但是,发文推行某一种印刷字体,蒋介石可能是唯一一个。他对于汉文正楷活字的设计显然是持肯定态度的,除了汉文正楷本身在字体上的美观大方,在文化传统上的优势,以及郑午昌言辞恳切的呈请之外,我们也必须把当时中国的形势、蒋介石的政治处境、文化主张、甚至他个人的文化态度考虑在内。> > 国家统一和中央集权是蒋介石及其南京政权的一贯目标。[24]>在北伐战争、中原大战之后,蒋介石只是在形式上统一了中国,真实情况是,阎锡山、冯玉祥等“新军阀”取代了“旧军阀”,国民党内部派别林立,共产党又开始崛起,这些都离蒋介石想要的“统一”和“集权”还有相当的距离。“内乱”稍定之后,1931年“九一八事变”导致东北沦陷,又加上了一个可谓奇耻的“外辱”。如何挽救民族于危亡,是掌握最高权力的蒋介石必须考虑的大问题。在军事上,蒋介石采取了“攘外必先安内”的政策;在内政上,他向德国和意大利的法西斯主义取经,建立特务制度,力求把权力高度地集中在自己的手中;而在文化和社会生活方面,蒋介石、宋美龄夫妇则以南昌为“模范”,搞起了“新生活运动”。“新生活运动”中的一个重要内容,或者说是它的一个重要基础,就是对以中国的儒家伦理道德为核心的“固有文化”的提倡。> > 蒋介石认为,中国近代的危亡局面,其根本的原因并不在于物质、武力的层面,而是在于道德和精神的层面,用他的话说,就是丧失了本民族“固有之精神”与“固有之美德”,“以及不能充实时代之智识以继续发扬我民族固有之文化所致。”因而,“救亡复兴之道,首在复兴民族之固有美德以提高我民族精神,发扬我历史文化。”[25>]蒋介石始终强调中国民族复兴的基础是中国儒家的经典哲学与中国文化“固有的德性”。[26]>因应这样一种思想,南昌行营下属权力很大的“党政军调查设计委员会”所属政治组,要处理的最重要的设计任务在蒋介石看来就是“中国文化的改进”:“这是要从教育学术和一切文化事业上,将国民心理和社会风气,以至民族的气质性能,使之革新变化,以谋根本的挽救危亡,复兴民族。”[27]>> > 有了这样一个时代背景,我们就会发现,郑午昌的呈请虽然字数不多,但他一定是对蒋介石的心理进行了仔细的揣测,粗看洋洋洒洒,细审句句精心。比如,呈请的开篇就以孙中山对于印刷业的重视作为前引,把印刷字体提高到了“建国方略”的高度,这自然会引起以孙中山革命接班人自居的蒋介石的关注。在接下来的言说中,郑午昌又使“汉文正楷”这种字体几乎囊括了蒋介石对文化的所有要求:它来自晋唐以来的楷书这一“固有文化”,具有汉民族正统的、经典的文化地位,同时“汉文正楷”又是当代新创的事物,可以充实“时代智识”,不仅如此,汉文正楷作为“书同文”传统的延续,还有助于统一人心,同时还能够取代强敌日本卖给中国的字体的影响,在文化上抵御外辱。这些说辞包含着强烈的家国意识和“正统”观念,显然都与蒋介石思想深处对于政治和文化的看法达到了高度的统一,可以说是句句说到了蒋介石的心坎上。> > 而另外一个不容忽视的原因,恐怕就是蒋介石个人对于楷书的热爱。正如我们在蒋介石众多的手迹中所看到的那样,他本来就是一位正楷字体的书写者和爱好者,蒋介石的字多以规矩险峻的正楷字体为主,行书就已经很少见,更不用说草书了。而1934年他下发全国的那个指令,包括对楷书体的爱好,蒋介石几乎坚持了一生。[28]>(图7)>> >> > 不过,当读到郑午昌的这篇呈请时,我不免对郑午昌当时的思想和意图产生了兴趣。事实上,做正楷印刷字体并非只有郑午昌的汉文正楷,在他之前就有商务印书馆、上海商业印字房等,在他之后有华文正楷、华丰厂的颜体楷字等等,[29]>为什么只有郑午昌会想到写一篇呈请给当时的最高统治者呢?这是一个出版商的爱国行为,还是想要借助于最高权力的营销策略?郑午昌的呈请难道只是因为看到了蒋介石之前的关于禁止使用美术字和外文、西历的文件?他字里行间所流露出来的浓烈的民族国家意识和民族主义情绪如何理解呢?这封呈请又是在一种什么样的环境中酝酿的?> >> >> >> 1922年,时年29岁的郑午昌受中华书局之聘任文史编辑,两年之后,他便接替高野侯成为中华书局美术部主任。到1920年代末的时候,郑午昌已经成了上海艺术界的名人,不仅出版了皇皇巨著《中国画学全史》(1929)(图8)>,主编蜜蜂画社的刊物《蜜蜂》旬刊,还兼任上海美术专门学校的国画教授,为上海美专的校刊《葱岭》主持编务,可谓书画诗文,称誉海上。[30]>也就是在上海美专的任职期间,郑午昌开始精心策划汉文正楷印刷字体的研制工作。与郑午昌在中华书局共事的吴铁声后来在回忆郑午昌时,曾详述了汉文正楷产生经过:> > “午昌即在画界负有盛名,与海上画家组织中国画会、蜜蜂画社,出版《蜜蜂画报》,用正楷字排印。当时的正楷活字,只有外商美灵登印刷厂有正楷字模,各号字体并不齐全。为《蜜蜂画报》排印事,美灵登厂种种留难,午昌负气之余,思自制正楷活字,因商得书家高云塍同意,由高先生书写正楷常用字八千余。伯鸿先生考虑以当时正在添置、扩充‘聚珍仿宋’活字,无论在人力、经济及排版车间等各方面,都有不少困难,答应缓办。午昌乃脱离中华书局,与李祖韩、李秋君等集资筹办汉文正楷印书局,自任总经理,创制汉文正楷活字,各号铜模于1933年完成,字模行销全国。创制整套正楷活字,当以汉文正楷字为嚆矢。蔡元培先生谓‘中华文化事业之大贡献’。以后有汉云、华文等正楷字先后产生”[31]>> > 其实,郑午昌所在的中华书局一向重视印刷字体对于出版的重要价值,中华书局用所购得的丁氏兄弟所创“聚珍仿宋版”印制的《四部备要》,因其印刷极其精美考究,又价格低廉,在当时的中国文化界获得了极高的赞誉。郑午昌的前任高野侯就曾主持其事,[32]>对于这些情况,郑午昌自然是再熟悉不过。显然,“聚珍仿宋版”的成功先例对于郑午昌创制汉文正楷具有一定的启发意义。汉文正楷印书局创立之后,延揽了不少人才,其中就包括年轻时代的谢海燕,曾经在日本研修过绘画和美术史的谢海燕当时担任汉文正楷印书局的编辑部主任。[33]>> > 汉文正楷的书写者高云塍(1872—1941),[34]>又名高建标,浙江萧山人,是当时中华书局著名的书法家之一,又是当时上海“蜜蜂画社”的社员,除了《高书小楷》之外,还出过《高书大楷》字帖,与他人合编《字学及书法》一书。而汉文正楷的雕刻工作则由朱云寿、许唐生、陆品生、郑化生等完成。[35]>那么,从中文字体设计的角度来看,汉文正楷到底是延续了一种什么样的楷书传统呢?有人认为,汉文正楷的设计,从书法和字体的角度看,事实上是明清时期的馆阁体书写传统在印刷时代的一种延续。[36]>也有人认为,汉文正楷有扬州诗局刊行的《全唐诗》中清朝体字样的影子。[37]>这两种看法都是有道理的,前者强调“写”字,后者强调“刻”字,都统一于清代楷书字体的风格延续,两者并不矛盾,对于印刷字体而言,恰可互为补充。笔者也对《高书小楷》(图9)>中的字和汉文正楷中的字进行了对比,发现汉文正楷印刷字体的基本结构和风格的确来自高云塍,但是在一些勾画的细节上,刻字师傅的影响又时有体现。> > > 虽然郑午昌创制汉文正楷的直接原因,乃是起于在洋商美灵登公司用正楷字排印《蜜蜂》画报时的种种“不快”。这些不快,既有来自字体、版面印刷上的原因,也有一份民族文化的自尊在其中。显然,仅就字体谈字体,或者只从郑午昌的这篇呈请中理解其民族国家意识是单薄的。因为郑午昌是一个很综合的人,他既是一个坚持了文人画传统的画家,一个书写了《中国画学全史》对中国文化具有整体观察力的美术史家,同时又是一个长期在出版机构工作的美术编辑和文史编辑,他所涉猎的领域相当广泛。关于汉文正楷的设想和力行,事实上是他整个文化和艺术观念的一部分,我们必须联系郑午昌在其他相关的文化和艺术领域的思考、作为,与他在汉文正楷上的言论作为联系比较,才能够更贴切、完整地了解的郑午昌和汉文正楷之间的关系。> > 首先,郑午昌是一位闻名遐迩的传统派大画家,这就要联系他关于中国画的思想,看看他关于汉文正楷的认识与他的画学思想之间有一种什么样的关联。在关注印刷字体之前,郑午昌最关心的问题是中国画的历史地位、命运与前途。作为一个传统主义者,在写那篇给蒋介石的呈请之前,郑午昌在一篇谈论中国绘画的文章中说:> > “可知中国绘画,乃是中国民族因历史地理宗教风习等之背景而养成的一种特殊民族的文化。此种民族文化的结晶,亦即我民族精神所寄托,我民族或因政治的经济的关系,而有强弱兴替之变,独此种民族文化的结晶,永远寄托着我民族不死的精神,而继续维系我民族于一致。”[38]>> > 郑午昌又谈到,帝国主义的侵略有武力、经济、文化三种方式,武力、经济上的侵略虽足以亡国,但尚可伺机复兴,但如果是亡于文化的侵略,民族的命运就会有万劫不复之虞。接着,他又以蒙元和满清的例子指出,“是以亡人之国,灭人之种,而使之永劫不复者,非武力,非经济,只有文化的侵略。”而“中国民族所以能永久巍然存在于世界之最大能力,是在文化,”云云。同时,郑午昌又对时局十分忧虑,他说“现在各帝国主义者,无不尔虞我诈,摩拳擦掌,跃跃欲动,人类的恐惧,无异在大战之前夜”。[39]>对于传统主义知识分子而言,强调中国文化的“正统”、强调“固有的文化”是十分自然的、合理的反应,当然,这种传统主义的思想也是1931年九一八事变之后,民国上下在民族危亡之际期待“民族复兴”的时代氛围使然。[40]>如果,我们把郑午昌这些谈论中国绘画的文字义理与前面写给蒋介石的呈请做一番比较就会发现,其中的道理以及蕴含在文字中的情感是何其相似。无疑,他关于汉文正楷的言说与他关于中国画的言说,主题虽然不同,但是主旨精神却是完全一样的。正楷文字与中国画一样,在郑午昌的心中都是承载民族精神,维系民族于一致的重要力量。> > 其次,虽然郑午昌给蒋介石写呈请的确会给人以政治上“投机”以推销产品的印象,但是,这篇呈请中所显露出来的广阔的政治和文化视野却不是一般的印刷商和画家所能具备的。郑午昌的手笔应该是得益于他在政治和文化领域中的广泛涉猎。检点其著述,我们就会发现,身兼中华书局文史编辑的郑午昌,其著作的确不限于美术,他曾经编著过新中华教科书里的《历史课本》、《地理课本》、《党义课本》、《三民主义》(1929),还编著过一本《世界弱小民族问题》(1936),是中华百科丛书中的一种。这本小书系统地介绍了全世界的弱小民族现状,其中也包括台湾,虽然书中并没有把中华民族包括进去,可是在那样一种时代的语境中,中华民族危在旦夕的“春秋笔法”已然是跃然纸上了。[41]>在一个民族受到异族的不断欺辱之时,对其他“弱小民族”的关注,其实是那个时代特殊文化心理的一种投射,郑午昌所关注的这些“弱小民族”恰恰成了“中华民族”的镜像,曲折地映衬出了中国这个曾经伟大的民族正在经受和“弱小民族”一样的欺凌。> > 图10>郑午昌,《松谿高隐图》,>1932>年,纸本设色,>140.3>×>35.8>厘米,收藏不详。>图版出处:石允文,《郑午昌》,(台北:雅墨文化事业有限公司,>2008>),第>19>页。>> >> 呈请中的一个细节也许值得注意:郑午昌写给蒋介石的这封呈请的日期是1935年1月29日,这似乎也不是巧合,因为恰恰是在3年之前的1月28日深夜,就是在郑午昌生活和工作的上海,日本的军队突然向闸北的国民党第十九路军发起攻击。这场离郑午昌的家可谓近在咫尺[42]>的战争打了一个多月,3月3日停战,5月5日,在英、美、法、意各国调停之下,中日签署《淞沪停战协定》才算结束。其间,郑午昌曾经画过一副《松谿高隐图》(图10)>,左上方题曰:> > “残山剩水墨如烟,心绪无聊寄画禅。杀贼谁能投笔起,江南烽火正连天。建国二十一年二月,写于沪西之嘉禾里,时淞沪抗日之战正烈,炮声隆隆可闻也。”[43]>> > 商务印书馆也受到重创,该馆经营了30多年,藏书46万册之巨的上海东方图书馆则被日本浪人纵火焚毁。此情此景很可能在郑午昌提笔写呈请时又会不时地浮现出来,把这样一位深具家国情怀的知识分子写的呈请简单地归入政治“投机”,于情于理显然都是不恰当的,应该说这是一种“天下兴亡,匹夫有责”的担当意识在一个艺术家身上的反映。而他这篇关于汉文正楷的呈请也恰恰成了一个时代整体性文化忧虑的缩影。> > (未完,待续)>> > [1]本文是中央高校基本科研业务费专项资金项目“中国现代平面设计史研究”的阶段性成果,感谢许平教授以及中央美院设计学院史论部的研究团队为本文的写作提供的建议和帮助。>> [2]见《江苏教育旬刊》,第9卷第7期,1934年,第12页。>> [3]相关训令的题目都以蒋谕为蓝本,大同小异,参见《南京市政府公报》,1934年第139期;《北平市市政公报》,1934年第240期;《福建省政府公报》,1934年第377期;《广东省政府公报》,1934年第255期;《安徽省政府公报》,1934年第479期;《河南省政府公报》,1934年第983期;《上海市政府公报》,1934年第143期;《教育旬刊》,1934年第9卷第7期。另外,上海市教育局也给上海市书业同业公会下发了这个指令。“上海市教育局为奉令准内政部咨以各种书刊封面、报纸使用字体及纪年事致上海书业同业公会令”,1934年,档号S313-1-161-48,上海市档案馆藏。>> [4]这一点可以将民国时期的称呼与日本大正、昭和时期的一些比较重要的图案字书籍比较得出。如稲葉小千,《実用図案装飾文字》(興文社,1912年);矢島周一的《図案文字大観》(彰文館書店,1926年)和《図案文字の解剖》(彰文館書店,1928年);清水音羽,《包装図案と意匠文字》(江月書院出版部,1927年);本松呉浪編著,《現代広告字体撰集》(誠進堂,1926年);和田斐太,《装飾文字》(太洋社装飾研究所,1925年)等。中国早期图案字著作和相关文章介绍大都依梁启超之“和文汉读法”直接使用,如钱君匋的《图案文字集》(上海:新时代书店,1933);一非、一尘,《非尘美术图案文字全集》,(上海:上海美美美术社,1933)等。>> [5]李朴园等著,《近代中国艺术发展史》,其中的绘画部分为梁得所编写,(上海:良友图书印刷公司,1936),第26-27页。关于民国书刊的刊头字体设计问题,参见拙文《平面设计史视野中的民国期刊》,载陈湘波、许平主编,《20世纪中国平面设计文献集》,(南宁:广西美术出版社,2012),第53-57页。>> [6]平野甲贺、川畑直道,《描き文字考》,(PDF版,2005),http://www.screen.co.jp/ga_product/sento/pro/typography2/hk01/hk01_20.htm【2012年8月3日登陆】>> [7]关于“美术字”在民国的发展和相关问题可参考蒋华的《美术字研究》(北京:中央美术学院博士学位论文,2009)中关于“美术字的现代主义”部分,不过该讨论显然有待进一步的修订和深入。>> [8]据现有的研究来看,郑午昌应该是从1920年代中叶起至1933年在上海美专兼任国画教学。参见陈世强,《家园情深:上海美专本土美术教学、学术的建构与精进》和史洋,《上海美专教师名录考》,载刘伟冬、黄惇编,《上海美专研究专辑》,(南京:南京大学出版社,2010),第609页;另见张瀚云,《郑午昌研究——兼论民初上海美术团体与民初美术史著作》,(台北:国立台湾师范大学美术学系硕士论文,1998),第17-18页。>> [9]由于客观原因,原文是否存档未查,本文的引文来自《河南省政府公报》的转发,1935年第1259期。《河南省政府公报》所转郑午昌呈文原无标点,本文中标点为作者所加。>> [10]原作“沼”,当为印误。>> [11]原作“请”,当为印误。>> [12]【宋】欧阳修、宋祁撰,《新唐书》卷45《选举志下》,(北京:中华书局,1975),第1117页。>> [13]【宋】洪迈,《容斋随笔》卷10《唐书判》,(上海:上海古籍出版社,1978),第127页。>> [14]任中奇,《古书价格漫谈》,《藏书家》,2000年第2期,第125页;另见【英】周绍明,《书籍的社会史——中华帝国晚期的书籍与士人文化》,何朝晖译,(北京:北京大学出版社,2009),第24-25页。>> [15]陆费逵,《校印四部备要缘起》,《重印聚珍仿宋版五开大本四部备要样本》,(上海:中华书局,1934),第3页。因此,所谓“仿宋体”,实际仿宋版风格的(欧体)楷书体。另外,中华民国9年(1920)8月26日内务部发给聚珍仿宋印书局的著作权执照上面写的也是“仿宋欧体铜模活字一种”。>> [16]【英】周绍明,《书籍的社会史——中华帝国晚期的书籍与士人文化》,第12-22页,第28-35页。>> [17]商务印书馆自创立起就受日本印刷出版业的影响,1903年吸收日本著名的教科书出版社金港堂的投资成为中日合资,其间出版事业受日本影响尤巨,合资止于1914年,持续了11年。参见【法】戴仁,《上海商务印书馆1897-1949》,李桐实译,(北京:商务印书馆,2000),第8-13页。>> [18]关于“筑地体”和“秀英舍体”,参见曹振英、丘淙,《实用印刷字体手册》,(北京:印刷工业出版社,1994),第138页。>> [19]《东方杂志》第6、7期封底,光绪30年6、7月刊。>> [20]日本现代活字印刷之父本木昌造于明治2年(1869年)在日本长崎见到了主持创制“美华字”的姜别利(WilliamGambel),学到了电镀技术,并得到了美华书馆的“宋体字”,因当时上海人称之为“明朝体”,日本至今袭用。1870年,本木在长崎开办了新塾活版制造所,后因经营不善转给门人平野富二,后平野将产业移至东京,改名东京筑地活版所。为进一步改良活字,最终完成“筑地体”,平野富二还曾派遣本社职员曲田咸来上海研究活字。总之,“筑地体”直接来自“美华字,“秀英舍体”为后起新制,亦受前者影响。参见曹振英、丘淙,《实用印刷字体手册》,第138页;刘元满,《近代活字印刷在东方的传播与发展》,《北京大学学报》(哲学社科版),2003年第3期,第151-157页;张秀民、韩琦,《中国活字印刷史》,(北京:中国书籍出版社,1998),第188-189页。>> [21]原作“学”,疑为印误。>> [22]范慕韩主编《中国印刷近代史初稿》提到,国民政府教育部曾规定汉文正楷用于印刷教科书。但笔者现在还没有查到史料佐证这一说法。>> [23]比如唐太宗、明成祖崇“二王”行书,康熙酷爱董其昌,而乾隆则推崇赵孟頫的书法。参见杨德生,《楷书概说》,(南京:江苏古籍出版社,1999),第22、37页。>> [24][美]费正清、费维恺编,《剑桥中华民国史》(下卷),刘敬坤等译,(北京:中国社会科学出版社,1994),第125页。>> [25]蒋介石,《新生活运动的意义与推行之方法》,载《总统蒋公思想言论总集》,卷十三演讲,第136页;温波,《重建合法性:南昌市新生活运动研究(1934-1935),学苑出版社,第2-3页。>> [26]秦英君,《蒋介石与中国传统文化》,《史学月刊》,1999年第3期。>> [27]温波,《重建合法性:南昌市新生活运动研究(1934-1935),第5页。>> [28]根据一些国民政府官员的回忆,呈递给蒋介石的报告,必须是正楷大字,不能简写、横写,更不能用123等阿拉伯字。见李政隆,《新台湾史》,http://tw.myblog.yahoo.com/lz914/article?mid=325【2012年1月5日登陆】>> [29]华宗慈,《正楷活字的创始和发展》,《印刷》,1964年第1期,第31-32页。>> [30]参见《郑午昌》(上海:上海书画出版社,2000)附年表,第129-131页。>> [31]吴铁声,《我所知道的中华人》,载中华书局编辑部编,《回忆中华书局》,(北京:中华书局,2001),第34页;关于汉文正楷印书局的创办经过,另见吴铁声、郑孝逵,《郑午昌与汉文正楷印书局》,载《出版史料》第1辑,上海市出版工作者协会《出版史料》编辑组编,(上海:学林出版社,1982),第134-135页。>> [32]吴铁声,《我所知道的中华人》,载中华书局编辑部编,《回忆中华书局》,第33页。陆费逵在写于民国13年(1924)的《增辑四部备要缘起》一文中对高野侯的主持作用亦有交代:“乃与同人商辑印《四部备要》,由高君野侯主之,丁君竹孙等十余人分任校事”,见《重印聚珍仿宋版五开大本四部备要样本》。>> [33]参见陈世宁,《德高望重德艺双馨——谢海燕教授传略》,《南京艺术学院学报(美术与设计版)》,2005年第01期。>> [34]潘德熙回忆,上海书画家符铸(1881-1947)也参与过汉文正楷字稿的书写。熊凤鸣,《汉文正楷印书局与画家郑午昌》,《印刷杂志》,2000年第2期,第46页。>> [35]何步云,《中国活字小史》,载《中国印刷年鉴1981》,中国印刷技术协会编,(北京:印刷工业出版社,1982),第307页。>> [36]谭二洋,《高云塍书法艺术与社会影响》,《科技信息》,2010年第10期;书法家刘小晴也指出高云塍精于“馆阁体”,见熊凤鸣,《汉文正楷印书局与画家郑午昌》,《印刷杂志》,2000年第2期,第46页。>> [37]【日】今田欣一,《宋朝体与明朝体的流变——汉字字体历史》(2000),见:http://www.typeisbeautiful.com/kinkido-3/zh-hant【2012年8月5日登陆】>> [38]郑午昌,《中国的绘画》,《文化建设》,1934年第1期,第132-133页。>> [39]郑午昌,《中国的绘画》,《文化建设》,1934年第1期,第133页。>> [40]参见郑大华,《中国近代民族主义的理论建构与演变》,载《民族主义及其他》,高瑞泉主编,(上海:上海古籍出版社,2011),第45-56页;冯兆基,《中国民族主义、保守主义与现代性》,载《中国近代史上的民族主义》,郑大华、邹小站主编,(北京:社会科学文献出版社,2007),第47-54页。>>来自南昌行营的指令>>

>

> >

> 图3《现代》杂志第>1-3期封面,钱君匋设计,上海:现代杂志社出版,>1932年。>>>>>

图3《现代》杂志第>1-3期封面,钱君匋设计,上海:现代杂志社出版,>1932年。>>>>> >>

>>郑午昌的呈请>>>

图5中华书局用聚珍仿宋版印制的书籍版面,选自《唐女郎鱼玄机诗》,上海:中华书局,>1929年版。>>>

图5中华书局用聚珍仿宋版印制的书籍版面,选自《唐女郎鱼玄机诗》,上海:中华书局,>1929年版。>>> 图6《汉文正楷活版铅字样本》,天津:永兴股份有限公司制,约>1930>年代。>>>

图6《汉文正楷活版铅字样本》,天津:永兴股份有限公司制,约>1930>年代。>>>蒋介石的心思>>

图71941>年>2>月,美国记者拍摄的坐镇重庆指挥抗战的蒋介石。蒋介石笔下的文字应该是:“抗战必胜,建国必成”。>>>>>

图71941>年>2>月,美国记者拍摄的坐镇重庆指挥抗战的蒋介石。蒋介石笔下的文字应该是:“抗战必胜,建国必成”。>>>>>郑午昌:危机中的“传统主义”者>>

图8郑午昌,《中国画学全史》,>(>上海:中华书局,>1929)>,封面。图版出处:中央美术学院图书馆藏。>>>

图8郑午昌,《中国画学全史》,>(>上海:中华书局,>1929)>,封面。图版出处:中央美术学院图书馆藏。>>> 图9高云塍,《高书小楷》,上海:中华书局,>1934>年版。>>>>

图9高云塍,《高书小楷》,上海:中华书局,>1934>年版。>>>> >

>