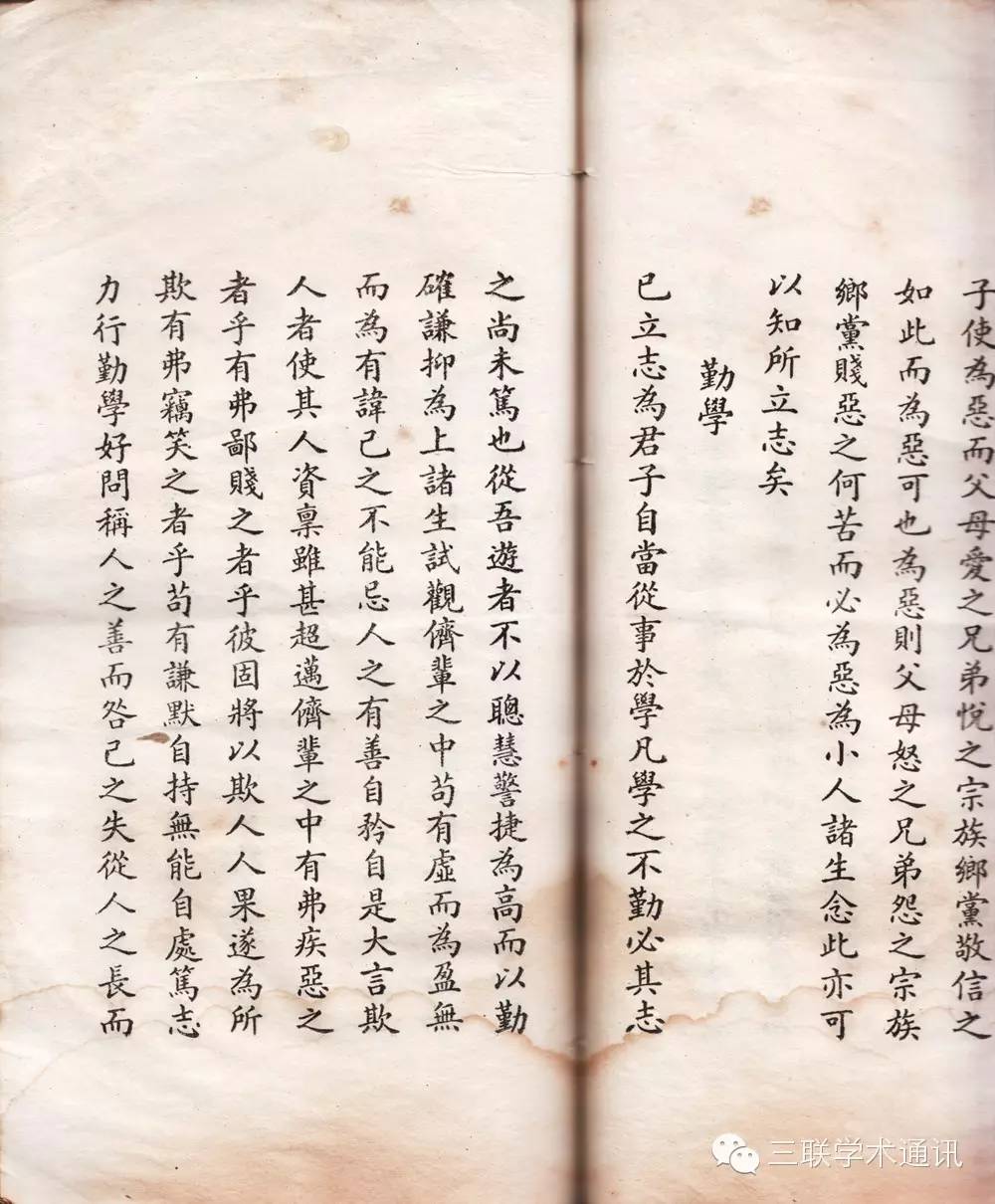

>> > 【摘要】>本文[1]>>以1935年1月29日漢文正楷印書局經理鄭午昌給蔣介石寫的呈請為中心,結合相關的歷史和時代背景,通過分析與漢文正楷有關的文獻、指令及其影響,對1930年代中文字體設計的民族國家意識進行了深入討論。本文認為,漢文正楷是一種文化民族主義的話語實踐,鄭午昌的作為一方面有利於在印刷時代傳承以楷書作為標準書體的中國固有文化,另一方面又對現代中文字體設計現代化形成了阻礙。通過訴諸政治威權,鄭午昌重新建立起了正楷字體與政治之間的關聯,儘管這有助於維護弱勢的文化傳統,但卻不利於字體設計的多樣化。本文認為,中文字體設計既應該尊重文化傳統,又要跨越民族主義的障礙。越是在一種自由的文化經驗之中,漢字經典書體的魅力越是能夠彰顯。 >>> 【關鍵詞】鄭午昌漢文正楷民族國家字體設計權力>> 2006年初次去台灣的時候,有一個視覺感觀給我留下了深刻的印象,這就是楷書字體的廣泛使用,無論是在書籍報刊等印刷品上,政府部門、教育機構,還是商家的招牌、廣告,楷書字體可以用“無處不在”來形容。而這種楷書體的廣泛使用在大陸的城市鄉村都是很少見的,即使是在非常正式的場合,比如在學術研討會、公文或論文中,無論是標題字還是正文字,楷書字體使用的頻率都遠遠不如宋體字或仿宋字。這是為什麼?這個問題在我的腦海中盤旋了很久。去年,我們的研究團隊開始系統地整理和研究20世紀中國字體設計的歷史,在這個過程中,我們發現了許多新的史料與線索,而這些材料的發現也漸漸地解開了我心中的疑團。尤其是1935年1月29日,漢文正楷印書局經理鄭午昌寫給蔣介石的呈請,這篇重要文獻的發現,使我開始重新思考現代中文字體設計的文化價值。本文將圍繞漢文正楷與鄭午昌的這篇呈請,結合相關的歷史文獻和時代背景,討論中文字體設計與民族國家意識之間的關係。我所關心的問題是:什麼力量可以使一種“微觀的”字體語言與一個時代的民族國家意識緊密地聯繫到一起?到底應該如何在中國的文化語境中認識字體設計語言與民族國家之間的關係?民族國家意識到底會對中文字體設計的發展構成何種影響?這些問題,都是本文想要努力研討的。 > >> 1934年2月19日,蔣介石在南昌行營舉行的擴大總理紀念週上,發表《新生活運動之要義》演講,宣布“新生活運動”開始。兩個月之後,江西省教育廳就下發了一個指令,通知所轄部門發行的“各種書刊封面,報紙題字標語等,概不准用立體陰陽花色字體,及外國文,而於文中中國問題,更不得用西曆年號,以重民族意識”>。 [2]>這個指令所出部門,從江西省教育廳、內政部、中央宣傳委員會、到南昌行營政治訓練處,轉了幾道彎才來到了指令的源頭:“頃奉委員長蔣諭。”既然這個指令是出自蔣介石,而且又是從當時事實上的權力中心“南昌行營”發出的,顯然,這不是一個江西的地方行為。與此同時,上海、南京、北平、廣東、安徽、福建、河南等地的政府公報也都傳達了這一指令。 [3]>> >> 蔣諭中說的“立體、陰陽花色字體”實際上就是後來所謂“美術字”中一些比較具有裝飾性的文字。 “美術字”,在民國時期又有“圖案文字”、“圖案字”、“裝飾文字”、“廣告字”、“藝術字”的稱謂,這些稱呼大多數都來自日本,[4] >而且,其寫法與日本圖案文字淵源頗深。 1936年,梁得所在談到當時的書籍裝幀時就曾指出:“尤其是圖案字,日本先已盛行,而中國可以直接移用或變化加減。”[5]>根據日本學者的研究,“圖案文字”在日本的起源也是在明治維新之後,日本的設計師學習西方19世紀末、20世紀初歐美的裝飾性字體設計,再運用到日文中去的結果。 [6]>中國雖至遲到清末已出現了近代意義上的圖案文字,但和日本一樣,直到1920、30年代,“圖案文字”都可算是一門新的現代學問。 1931年9月號的《良友》雜誌,曾經刊登過整整兩個版面的“圖案字”(圖1)>,經筆者比對發現,這些文字都是從藤原太一的《図案化せる実用文字》(東京:大蹬閣,1925)一書中選出來的。 (圖2)>> >> 圖1《良友》雜誌刊登的“圖案字展覽”,1931年9月號。 >>> 圖2藤原太一,《> 而筆者所藏本書末保存的貨簽顯示,這原是上海內山書店所銷售的日文書籍,另藏本松呉浪著《增補現代広告字體撰集》(東京:誠進堂,1929)亦有“上海內山書店”貨簽,聯繫魯迅、錢君匋等人在該書店購置大量美術、圖案著作的歷史,我們可以想見,許多中國的設計師,或通過留學(如陳之佛)、或通過日文的書刊(如錢君匋),逐漸學會了這種字體設計語言,並在商業廣告和書刊設計中開始廣泛使用。 [7]>當然,中國當時的圖案字影響並非完全來自日本,比如,留學法國受ArtDeco風格影響甚深的劉既漂所設計的封面字體很可能就是個例外。至於在封面上使用外國文,確是當時雜誌常見的作風,尤其是當時中國的出版中心上海,許多出版社所發行的雜誌,更是用封面上的外文來彰顯其視野的國際化,比如《東方》、《現代》等雜誌。 (圖3)>> >> 蔣介石的這個口諭表明,他已經敏銳地覺察到,在“立體陰陽花色字體”中存在著一種與他所主張的“固有的民族意識”不相容的、異質的東西,與“外國文” 、“西曆年號”一樣,這種字體設計的方式對民族意識構成了威脅,因此要通過行政命令來禁止這種字體在出版物上的廣泛使用。很難說蔣介石這種對於裝飾性圖案字的認識與他的留日背景有什麼關係。因為在他早年留日期間(1908-1914),日本的“圖案文字”才剛剛萌生,稲葉小千那本具有開山性質的《実用図案裝飾文字》(興文社,1912)也不過剛出版,即使在日本的商業宣傳中已得到應用,但這種新事物在感官上到底能在這位中國未來的“領袖”心中留下什麼印像還很難講。當然,我們也可以推測是起因於某個直接的原因,比如看到一些書籍和雜誌上的“花色字體”產生了厭惡。但無論如何,通過這個指令,蔣介石這個頗具偶然性的“字體意識”就被堂而皇之地納入到了他所發動的“新生活運動”中,並引起了另外一個專家的關注。這個人就是曾擔任過上海美專教授的上海漢文正楷印書局經理——鄭午昌。 [8]>(圖4)>> >> 圖4鄭午昌(1894—1952)浙江嵊縣>人。名昶,號弱龕、絲鬢散人,以字行,齋名鹿胎仙館。 >> >> >> 由於國民黨的中央宣傳委員會和內政部要求把蔣介石的指令傳達給各地的報社、雜誌社和出版發行所,所以,作為出版機構的上海漢文正楷印書局的經理,指令一定是直接被交到了鄭午昌手上的。可以想見,對中國的傳統藝術和漢文正楷的設計製作已經傾力多年的鄭午昌,一定從這則指令中發現了最高領導人與他本人思想的某種“交集”。在接下來的半年時間裡,這封給繁忙的鄭午昌留下了深刻印象的指令很可能會不時地出現在鄭午昌的腦海中。最終,這位學富五車、思慮縝密而又不乏藝術家的激情和想像力的“經理”決定,一定要藉蔣介石關於封面標題文字髮指令的契機,給這位當時的最高領導人寫一封信,把更重要、更專業的正文印刷字體問題向“領袖”言明。於是,他在1935年1月29日寫完了這篇被題為“呈請獎勵漢文正楷活字板,並請分令各屬、各機關相應推用,以資提倡固有文化而振民族觀感事”的呈文。 [9]>下面,我將就這篇呈請進行仔細的分析。 > 在這篇呈給“鄂豫皖三省剿匪總司令”的呈請中,鄭午昌首先指出,孫中山的建國方略中重視印刷工業在現代文明中的價值,而要想發展印刷工業,尤需注意字體。接著,鄭午昌簡單地敘述了漢字字體早期的發展,指出正楷字體自古以來就是中國文化最重要的書體:> “我國立國最古,文字創始早。溯自倉頡造字以來,獸蹄、鳥跡、蟲文、河圖而至三代,鐘鼎、秦篆、漢隸,歷朝皆有所改進。至晉,而正楷遂盛行。以其字體端正、筆姿秀媚,運用便利。凡我民族,若有同好而認為最適用之字體。數千年來,人民書寫相沿[10]成習。即在印刷方面講,考諸[11]宋元古籍,凡世家刻本,其精美者,類用正楷字體,請當時名手書刻而成。元明以來,世家精刻仍多用正楷書體。惟一般俗工,不通書法,妄自刻鵠,輾轉謬誤,卒成結構死板、毫無生意、似隸非隸、似楷非楷之一體,即現在所謂'老宋體',日人亦謂之'明體',遽成為我國雕版印刷上所專用之字體,致我國文字書寫之體與印刷之體截然分離,讀非所用,用非所讀,已覺諸多隔膜。”>> 在這段話中,鄭午昌從中國文化的傳統方面闡述了三層意思來支持正楷文字,而這些說法也的確能在中國的文化史、書法史和印刷活字的歷史中找到廣泛的支撐:首先,正楷是歷史悠久、中國人用的最多、最認可的手寫體,這的確是一個非常悠久的傳統,因為早在唐代,選官擇人就有所謂“身、言、書、判”四法之說,而所謂“書”,就是要求“楷法遒美”,[12]>楷書要寫的雄健有力、美觀大方。所以南宋學者洪邁後來在談到唐人的銓選制度時說,“既以書為藝,故唐人無不工楷法”,[13]>> 其次,“楷體字”是古代印刷字體的正宗、最優者,而“宋體字”(文中所謂“老宋體”、“明體”)卻是工匠不明就裡所為,匠氣死板。鄭午昌的這個說法,從今天的研究來看的確符合歷史事實,起碼從清代內府給抄手和刻工的工錢中就看得出,楷書體的工錢要高於宋體(匠體)的價錢,而歐體楷書價錢最高。 [14]>這個傳統在至今仍被奉為印刷經典的中華書局“聚珍仿宋版”中也體現的十分明顯。 (圖5)>陸費逵在談到中華書局《四部備要》的印刷時,對丁氏兄弟所創“聚珍仿宋版”的讚揚就是“方形歐體,古雅動人,以之刊行古書,當可與宋槧元刊媲美”。 [15]>關於楷書體在印刷中優越的文化地位,這個知識雖然十分專業,但是,從鄭午昌這麼一位出版家的口裡講出來,且以歷代讀書人最看重的“宋元古籍”、“世家刻本”說項,對於愛讀古書、滿腦子“理學”的蔣介石來說,肯定是有說服力的。 > 第三,由於宋體字的廣泛使用,使文字的“書寫之體”與“印刷之體”不統一。這是一個不能迴避的嚴肅問題。 “老宋體”的起源可以追溯至明代,由於“寫”、“刻”分離,刻工可以是“文盲”,加之成本、效率等諸多因素的影響,使得他們習慣於便宜從事,[16 ]>就導致了“書體”與“印體”不統一的問題,這在雕版印刷的時代就屢見不鮮。而當傳教士和中國的刻工們運用西方的鉛字活版技術改良中國的字體設計和印刷的時候,這個問題也沒有被涉及,因為這個問題是文化的深層問題,無論是在英華書院還是美華書館,傳教士對中文字體的認識與鄭午昌這種深具國學修養的士人根本是無法相比的,他們可能根本認識不到這個層面。不過,儘管這個問題除非專門的出版家,一般讀書人未必能領會得到,但只要一經鄭午昌點破,蔣介石只需拿一張當天的報紙,找幾個標題文字看一看就能明白。 > 接下來,鄭午昌又把字體的話頭轉向日本印刷字體的輸入:> “且自近世印刷工業採用機器後,日本將明體字翻制活字銅模輸入我國。我印刷家又從而翻制之,於是所謂'老宋體'字在我國印刷業上之地位益形蒂固根深。近又將老宋體改瘦放粗,而成所謂'方頭字'、'新明體'等輸入我國,我各大報社、各大書局幾無不採用之。是非日制之老宋體字果能獨霸我印刷業也?亦因無較好之書體起而代之耳。”>> 的確,20世紀初,中國的印刷行業所使用的活字與日本印刷業之間有著千絲萬縷的聯繫,日本精良的印刷工藝的確對國內的印刷行業很有吸引力,我們從商務印書館早期的發展史中就可以看出這種關係。 [17]>尤其是日本明朝體的兩大流派,“築地體”和“秀英舍體”影響甚大。 [18]>商務印書館所屬的《東方雜誌》第6、7期的封底所刊登的鉛字銅模廣告,就特別強調“僱傭日本東京名手,晝夜加工鑄造”。 [19]>事實上,作為日本最早的明體活字,“築地體”最初的設計,仿照的乃是上海美華書館的宋體活字。 [20]>> 在突出了日本的活字對中國印刷出版業的覆蓋性的影響之後,鄭午昌轉向關於“自強”的敘事:> “午昌有感於斯,不揣棉薄,籌得巨款,選定最通用、最美觀、最正當,又為我國標準的正楷書體,聘請名手製造活版銅模,定名為'漢文正楷活字版'。自民國十九年九月起造至二十二年九月,為時三載,製成頭、二、三、四、五號銅模鉛字,設廠試印各種書籍文件,曾印有鐵道部之《鐵道年鑑》,鹽務署之《全國鹽政實錄》,立法院之《各國憲法彙編》,中國銀行之《全國銀行年鑑》等宏。成績之美,已得各界相當之認識,而全國印刷同業採用漢文正楷活字版鉛字印刷已達二百七十餘家。則此種漢文正楷活字版之適用於活版印刷,而為現代社會所歡迎者,已足以證明之矣。”> (圖6)>> 在敦請蔣介石獎掖漢文正楷時,把自己的成績擺一擺是有必要的,而把政府系統出版的書籍、文件抬出來,對政治人物則更有說服力。當然,漢文正楷的這些成績,皆有實指,並非虛言,如今,我們仍然可以在各大圖書館中找到這些書籍。 > 最後,鄭午昌將字體的選用上升到了政治統一、民族精神和國家存亡的高度。他寫道:> “鈞長會以明令禁用雜體文字,於我國文化事業之統治,深具宏謀遠慮。我國書體,尤其正楷體,無論南北,凡是中華民族幾無不重而習之。此種文字[21]統一的精神,影響於政治上之統一甚大。文字既統一,民族精神即賴以維繫而不致渙散。故我國雖曾亡於胡元,亡於滿清,而因文字之統一不變,故至今仍為整個的民族,整個的國土。近世,外來文字日多,國人多有不重視我國固有之文字矣。為普通印刷工具之老宋體,又為日人所製,與日人自用者同體,謬種流傳,感官混搖,其有危害於我國文化生命及民族精神之前途,寧可設想。為此,不揣冒昧,不惜犧牲,願將數年來所苦心創制之'漢文正楷活字版'不但鑄售銅模,使我國印刷業及好為文化運動者,得共利用之。鈞長為我全民族之領袖,規矩準繩下民,是則一言之重等於河嶽。凡所呈請,非敢自矜一得,有瀆尊嚴。維希佔有我國過去數千年文化史上光榮之地位而為現代四萬萬民族所仍通用之正楷書體,應用印刷工業。在我,鈞長提倡獎飾之下而益廣其用。於總理之提倡之印刷工業,及鈞長之禁用雜體文字之旨意略有補益耳。謹特隨文附呈各號漢文正楷活字版式樣。呈請鑒察,准予獎飾,並令所屬各機關相應推用,實深公感。”>> “鈞長會以明令禁用雜體文字”顯然指的就是蔣介石關於禁止使用“圖案文字”作書刊標題的口諭,但接下來,鄭午昌含混地處理了“字體”和“文字”的概念,並開始談論“書同文”的傳統,即“文字的統一”與民族精神的統一、政治的統一以及抵禦日本文化侵略之間的關係。顯然,秦代的“書同文”儘管在“字體”上也有所涉及(小篆),但這和現代意義上印刷“字體”的概念和價值是不一樣的。 “書同文”,即統一文字,主要是語言文字在寫法上的統一問題,而現代意義上的印刷字體設計以“書同文”為基礎,它可以拓展和放大“書同文”的影響,但在使用的層面上更多的是一種信息交流的載體和版面風格的基因。同時,鄭午昌又再次強調了“老宋體”的日貨身份,從反面凸顯了漢文正楷在文化自尊上的優勢。這些論述,在蔣介石看來一定是合情合理的。很可能,自詡致力於國家統一和民族復興的“領袖”在讀到鄭午昌這篇微言大義的呈請時,會有“心有戚戚焉”之感,故而才會下令推用。 [22]>> >> 那麼,軍政事務繁忙的蔣介石為什麼會對鄭午昌的這篇呈請如此重視呢?是什麼樣的處境或時代氛圍使蔣介石如此認同鄭午昌的說法?我們如何理解,蔣介石對漢文正楷的這種異乎尋常的積極態度呢? > >> 事實上,在中國的歷史上,統治者出於對書法的熱愛而提倡某一位書法家的字體,歷代不乏其人。 [23]>但是,發文推行某一種印刷字體,蔣介石可能是唯一一個。他對於漢文正楷活字的設計顯然是持肯定態度的,除了漢文正楷本身在字體上的美觀大方,在文化傳統上的優勢,以及鄭午昌言辭懇切的呈請之外,我們也必須把當時中國的形勢、蔣介石的政治處境、文化主張、甚至他個人的文化態度考慮在內。 > 國家統一和中央集權是蔣介石及其南京政權的一貫目標。 [24]>在北伐戰爭、中原大戰之後,蔣介石只是在形式上統一了中國,真實情況是,閻錫山、馮玉祥等“新軍閥”取代了“舊軍閥”,國民黨內部派別林立,共產黨又開始崛起,這些都離蔣介石想要的“統一”和“集權”還有相當的距離。 “內亂”稍定之後,1931年“九一八事變”導致東北淪陷,又加上了一個可謂奇恥的“外辱”。如何挽救民族於危亡,是掌握最高權力的蔣介石必須考慮的大問題。在軍事上,蔣介石採取了“攘外必先安內”的政策;在內政上,他向德國和意大利的法西斯主義取經,建立特務制度,力求把權力高度地集中在自己的手中;而在文化和社會生活方面,蔣介石、宋美齡夫婦則以南昌為“模範”,搞起了“新生活運動”。 “新生活運動”中的一個重要內容,或者說是它的一個重要基礎,就是對以中國的儒家倫理道德為核心的“固有文化”的提倡。 > 蔣介石認為,中國近代的危亡局面,其根本的原因並不在於物質、武力的層面,而是在於道德和精神的層面,用他的話說,就是喪失了本民族“固有之精神”與“固有之美德”,“以及不能充實時代之智識以繼續發揚我民族固有之文化所致。”因而,“救亡復興之道,首在復興民族之固有美德以提高我民族精神,發揚我歷史文化。” [25>]蔣介石始終強調中國民族復興的基礎是中國儒家的經典哲學與中國文化“固有的德性”。 [26]>因應這樣一種思想,南昌行營下屬權力很大的“黨政軍調查設計委員會”所屬政治組,要處理的最重要的設計任務在蔣介石看來就是“中國文化的改進”:“這是要從教育學術和一切文化事業上,將國民心理和社會風氣,以至民族的氣質性能,使之革新變化,以謀根本的挽救危亡,復興民族。”[27] >> 有了這樣一個時代背景,我們就會發現,鄭午昌的呈請雖然字數不多,但他一定是對蔣介石的心理進行了仔細的揣測,粗看洋洋灑灑,細審句句精心。比如,呈請的開篇就以孫中山對於印刷業的重視作為前引,把印刷字體提高到了“建國方略”的高度,這自然會引起以孫中山革命接班人自居的蔣介石的關注。在接下來的言說中,鄭午昌又使“漢文正楷”這種字體幾乎囊括了蔣介石對文化的所有要求:它來自晉唐以來的楷書這一“固有文化”,具有漢民族正統的、經典的文化地位,同時“漢文正楷”又是當代新創的事物,可以充實“時代智識”,不僅如此,漢文正楷作為“書同文”傳統的延續,還有助於統一人心,同時還能夠取代強敵日本賣給中國的字體的影響,在文化上抵禦外辱。這些說辭包含著強烈的家國意識和“正統”觀念,顯然都與蔣介石思想深處對於政治和文化的看法達到了高度的統一,可以說是句句說到了蔣介石的心坎上。 > 而另外一個不容忽視的原因,恐怕就是蔣介石個人對於楷書的熱愛。正如我們在蔣介石眾多的手跡中所看到的那樣,他本來就是一位正楷字體的書寫者和愛好者,蔣介石的字多以規矩險峻的正楷字體為主,行書就已經很少見,更不用說草書了。而1934年他下發全國的那個指令,包括對楷書體的愛好,蔣介石幾乎堅持了一生。 [28]>(圖7)>> >> 不過,當讀到鄭午昌的這篇呈請時,我不免對鄭午昌當時的思想和意圖產生了興趣。事實上,做正楷印刷字體並非只有鄭午昌的漢文正楷,在他之前就有商務印書館、上海商業印字房等,在他之後有華文正楷、華豐廠的顏體楷字等等,[ 29]>為什麼只有鄭午昌會想到寫一篇呈請給當時的最高統治者呢?這是一個出版商的愛國行為,還是想要藉助於最高權力的營銷策略?鄭午昌的呈請難道只是因為看到了蔣介石之前的關於禁止使用美術字和外文、西曆的文件?他字裡行間所流露出來的濃烈的民族國家意識和民族主義情緒如何理解呢?這封呈請又是在一種什麼樣的環境中醞釀的? > >> >> >> 1922年,時年29歲的鄭午昌受中華書局之聘任文史編輯,兩年之後,他便接替高野侯成為中華書局美術部主任。到1920年代末的時候,鄭午昌已經成了上海藝術界的名人,不僅出版了皇皇巨著《中國畫學全史》(1929)(圖8)>,主編蜜蜂畫社的刊物《蜜蜂》旬刊,還兼任上海美術專門學校的國畫教授,為上海美專的校刊《蔥嶺》主持編務,可謂書畫詩文,稱譽海上。 [30]>也就是在上海美專的任職期間,鄭午昌開始精心策劃漢文正楷印刷字體的研製工作。與鄭午昌在中華書局共事的吳鐵聲後來在回憶鄭午昌時,曾詳述了漢文正楷產生經過:> “午昌即在畫界負有盛名,與海上畫家組織中國畫會、蜜蜂畫社,出版《蜜蜂畫報》,用正楷字排印。當時的正楷活字,只有外商美靈登印刷廠有正楷字模,各號字體並不齊全。為《蜜蜂畫報》排印事,美靈登廠種種留難,午昌負氣之餘,思自製正楷活字,因商得書家高雲塍同意,由高先生書寫正楷常用字八千餘。伯鴻先生考慮以當時正在添置、擴充'聚珍仿宋'活字,無論在人力、經濟及排版車間等各方面,都有不少困難,答應緩辦。午昌乃脫離中華書局,與李祖韓、李秋君等集資籌辦漢文正楷印書局,自任總經理,創制漢文正楷活字,各號銅模於1933年完成,字模行銷全國。創制整套正楷活字,當以漢文正楷字為嚆矢。蔡元培先生謂'中華文化事業之大貢獻'。以後有漢雲、華文等正楷字先後產生”[31]>> 其實,鄭午昌所在的中華書局一向重視印刷字體對於出版的重要價值,中華書局用所購得的丁氏兄弟所創“聚珍仿宋版”印製的《四部備要》,因其印刷極其精美考究,又價格低廉,在當時的中國文化界獲得了極高的讚譽。鄭午昌的前任高野侯就曾主持其事,[32]>對於這些情況,鄭午昌自然是再熟悉不過。顯然,“聚珍仿宋版”的成功先例對於鄭午昌創制漢文正楷具有一定的啟發意義。漢文正楷印書局創立之後,延攬了不少人才,其中就包括年輕時代的謝海燕,曾經在日本研修過繪畫和美術史的謝海燕當時擔任漢文正楷印書局的編輯部主任。 [33]>> 漢文正楷的書寫者高雲塍(1872—1941),[34]>又名高建標,浙江蕭山人,是當時中華書局著名的書法家之一,又是當時上海“蜜蜂畫社”的社員,除了《高書小楷》之外,還出過《高書大楷》字帖,與他人合編《字學及書法》一書。而漢文正楷的雕刻工作則由朱雲壽、許唐生、陸品生、鄭化生等完成。 [35]>那麼,從中文字體設計的角度來看,漢文正楷到底是延續了一種什麼樣的楷書傳統呢?有人認為,漢文正楷的設計,從書法和字體的角度看,事實上是明清時期的館閣體書寫傳統在印刷時代的一種延續。 [36]>也有人認為,漢文正楷有揚州詩局刊行的《全唐詩》中清朝體字樣的影子。 [37]>這兩種看法都是有道理的,前者強調“寫”字,後者強調“刻”字,都統一於清代楷書字體的風格延續,兩者並不矛盾,對於印刷字體而言,恰可互為補充。筆者也對《高書小楷》(圖9)>中的字和漢文正楷中的字進行了對比,發現漢文正楷印刷字體的基本結構和風格的確來自高雲塍,但是在一些勾畫的細節上,刻字師傅的影響又時有體現。 > 雖然鄭午昌創制漢文正楷的直接原因,乃是起於在洋商美靈登公司用正楷字排印《蜜蜂》畫報時的種種“不快”。這些不快,既有來自字體、版面印刷上的原因,也有一份民族文化的自尊在其中。顯然,僅就字體談字體,或者只從鄭午昌的這篇呈請中理解其民族國家意識是單薄的。因為鄭午昌是一個很綜合的人,他既是一個堅持了文人畫傳統的畫家,一個書寫了《中國畫學全史》對中國文化具有整體觀察力的美術史家,同時又是一個長期在出版機構工作的美術編輯和文史編輯,他所涉獵的領域相當廣泛。關於漢文正楷的設想和力行,事實上是他整個文化和藝術觀念的一部分,我們必須聯繫鄭午昌在其他相關的文化和藝術領域的思考、作為,與他在漢文正楷上的言論作為聯繫比較,才能夠更貼切、完整地了解的鄭午昌和漢文正楷之間的關係。 > 首先,鄭午昌是一位聞名遐邇的傳統派大畫家,這就要聯繫他關於中國畫的思想,看看他關於漢文正楷的認識與他的畫學思想之間有一種什麼樣的關聯。在關注印刷字體之前,鄭午昌最關心的問題是中國畫的歷史地位、命運與前途。作為一個傳統主義者,在寫那篇給蔣介石的呈請之前,鄭午昌在一篇談論中國繪畫的文章中說:> “可知中國繪畫,乃是中國民族因歷史地理宗教風習等之背景而養成的一種特殊民族的文化。此種民族文化的結晶,亦即我民族精神所寄託,我民族或因政治的經濟的關係,而有強弱興替之變,獨此種民族文化的結晶,永遠寄託著我民族不死的精神,而繼續維繫我民族於一致。”[38]>> 鄭午昌又談到,帝國主義的侵略有武力、經濟、文化三種方式,武力、經濟上的侵略雖足以亡國,但尚可伺機復興,但如果是亡於文化的侵略,民族的命運就會有萬劫不復之虞。接著,他又以蒙元和滿清的例子指出,“是以亡人之國,滅人之種,而使之永劫不復者,非武力,非經濟,只有文化的侵略。”而“中國民族所以能永久巍然存在於世界之最大能力,是在文化,”云云。同時,鄭午昌又對時局十分憂慮,他說“現在各帝國主義者,無不爾虞我詐,摩拳擦掌,躍躍欲動,人類的恐懼,無異在大戰之前夜”。 [39]>對於傳統主義知識分子而言,強調中國文化的“正統”、強調“固有的文化”是十分自然的、合理的反應,當然,這種傳統主義的思想也是1931年九一八事變之後,民國上下在民族危亡之際期待“民族復興”的時代氛圍使然。 [40]>如果,我們把鄭午昌這些談論中國繪畫的文字義理與前面寫給蔣介石的呈請做一番比較就會發現,其中的道理以及蘊含在文字中的情感是何其相似。無疑,他關於漢文正楷的言說與他關於中國畫的言說,主題雖然不同,但是主旨精神卻是完全一樣的。正楷文字與中國畫一樣,在鄭午昌的心中都是承載民族精神,維繫民族於一致的重要力量。 > 其次,雖然鄭午昌給蔣介石寫呈請的確會給人以政治上“投機”以推銷產品的印象,但是,這篇呈請中所顯露出來的廣闊的政治和文化視野卻不是一般的印刷商和畫家所能具備的。鄭午昌的手筆應該是得益於他在政治和文化領域中的廣泛涉獵。檢點其著述,我們就會發現,身兼中華書局文史編輯的鄭午昌,其著作的確不限於美術,他曾經編著過新中華教科書裡的《歷史課本》、《地理課本》、《黨義課本》、 《三民主義》(1929),還編著過一本《世界弱小民族問題》(1936),是中華百科叢書中的一種。這本小書系統地介紹了全世界的弱小民族現狀,其中也包括台灣,雖然書中並沒有把中華民族包括進去,可是在那樣一種時代的語境中,中華民族危在旦夕的“春秋筆法”已然是躍然紙上了。 [41]>在一個民族受到異族的不斷欺辱之時,對其他“弱小民族”的關注,其實是那個時代特殊文化心理的一種投射,鄭午昌所關注的這些“弱小民族”恰恰成了“中華民族”的鏡像,曲折地映襯出了中國這個曾經偉大的民族正在經受和“弱小民族”一樣的欺凌。 > 圖10>鄭午昌,《松谿高隱圖》,>1932>年,紙本設色,>140.3>×>35.8 >厘米,收藏不詳。 >圖版出處:石允文,《鄭午昌》,(台北:雅墨文化事業有限公司,>2008>),第>19>頁。 >> >> 呈請中的一個細節也許值得注意:鄭午昌寫給蔣介石的這封呈請的日期是1935年1月29日,這似乎也不是巧合,因為恰恰是在3年之前的1月28日深夜,就是在鄭午昌生活和工作的上海,日本的軍隊突然向閘北的國民黨第十九路軍發起攻擊。這場離鄭午昌的家可謂近在咫尺[42]>的戰爭打了一個多月,3月3日停戰,5月5日,在英、美、法、意各國調停之下,中日簽署《淞滬停戰協定》才算結束。其間,鄭午昌曾經畫過一副《松谿高隱圖》(圖10)>,左上方題曰:> “殘山剩水墨如煙,心緒無聊寄畫禪。殺賊誰能投筆起,江南烽火正連天。建國二十一年二月,寫於滬西之嘉禾裡,時淞滬抗日之戰正烈,炮聲隆隆可聞也。”[43]>> 商務印書館也受到重創,該館經營了30多年,藏書46萬冊之鉅的上海東方圖書館則被日本浪人縱火焚毀。此情此景很可能在鄭午昌提筆寫呈請時又會不時地浮現出來,把這樣一位深具家國情懷的知識分子寫的呈請簡單地歸入政治“投機”,於情於理顯然都是不恰當的,應該說這是一種“天下興亡,匹夫有責”的擔當意識在一個藝術家身上的反映。而他這篇關於漢文正楷的呈請也恰恰成了一個時代整體性文化憂慮的縮影。 > (未完,待續)>> > [1]本文是中央高校基本科研業務費專項資金項目“中國現代平面設計史研究”的階段性成果,感謝許平教授以及中央美院設計學院史論部的研究團隊為本文的寫作提供的建議和幫助。 >> [2]見《江蘇教育旬刊》,第9卷第7期,1934年,第12頁。 >> [3]相關訓令的題目都以蔣諭為藍本,大同小異,參見《南京市政府公報》,1934年第139期;《北平市市政公報》,1934年第240期;《福建省政府公報》,1934年第377期;《廣東省政府公報》,1934年第255期;《安徽省政府公報》,1934年第479期;《河南省政府公報》,1934年第983期;《上海市政府公報》,1934年第143期;《教育旬刊》,1934年第9卷第7期。另外,上海市教育局也給上海市書業同業公會下發了這個指令。 “上海市教育局為奉令準內政部諮以各種書刊封面、報紙使用字體及紀年事致上海書業同業公會令”,1934年,檔號S313-1-161-48,上海市檔案館藏。 >> [4]這一點可以將民國時期的稱呼與日本大正、昭和時期的一些比較重要的圖案字書籍比較得出。如稲葉小千,《実用図案裝飾文字》(興文社,1912年);矢島週一的《図案文字大観》(彰文館書店,1926年)和《図案文字の解剖》(彰文館書店,1928年);清水音羽,《包裝図案と意匠文字》(江月書院出版部,1927年);本松呉浪編著,《現代広告字體撰集》(誠進堂,1926年);和田斐太,《裝飾文字》(太洋社裝飾研究所,1925年)等。中國早期圖案字著作和相關文章介紹大都依梁啟超之“和文漢讀法”直接使用,如錢君匋的《圖案文字集》(上海:新時代書店,1933);一非、一塵,《非塵美術圖案文字全集》,(上海:上海美美美術社,1933)等。 >> [5]李樸園等著,《近代中國藝術發展史》,其中的繪畫部分為梁得所編寫,(上海:良友圖書印刷公司,1936),第26-27頁。關於民國書刊的刊頭字體設計問題,參見拙文《平面設計史視野中的民國期刊》,載陳湘波、許平主編,《20世紀中國平面設計文獻集》,(南寧:廣西美術出版社,2012),第53-57頁。 >> [6]平野甲賀、川畑直道,《描き文字考》,(PDF版,2005),http://www.screen.co.jp/ga_product/sento/pro/typography2/hk01/hk01_20. htm【2012年8月3日登陸】>> [7]關於“美術字”在民國的發展和相關問題可參考蔣華的《美術字研究》(北京:中央美術學院博士學位論文,2009)中關於“美術字的現代主義”部分,不過該討論顯然有待進一步的修訂和深入。 >> [8]據現有的研究來看,鄭午昌應該是從1920年代中葉起至1933年在上海美專兼任國畫教學。參見陳世強,《家園情深:上海美專本土美術教學、學術的建構與精進》和史洋,《上海美專教師名錄考》,載劉偉冬、黃惇編,《上海美專研究專輯》,(南京:南京大學出版社,2010),第609頁;另見張瀚雲,《鄭午昌研究——兼論民初上海美術團體與民初美術史著作》,(台北:國立台灣師範大學美術學系碩士論文, 1998),第17-18頁。 >> [9]由於客觀原因,原文是否存檔未查,本文的引文來自《河南省政府公報》的轉發,1935年第1259期。 《河南省政府公報》所轉鄭午昌呈文原無標點,本文中標點為作者所加。 >> [10]原作“沼”,當為印誤。 >> [11]原作“請”,當為印誤。 >> [12]【宋】歐陽修、宋祁撰,《新唐書》卷45《選舉志下》,(北京:中華書局,1975),第1117頁。 >> [13]【宋】洪邁,《容齋隨筆》卷10《唐書判》,(上海:上海古籍出版社,1978),第127頁。 >> [14]任中奇,《古書價格漫談》,《藏書家》,2000年第2期,第125頁;另見【英】周紹明,《書籍的社會史——中華帝國晚期的書籍與士人文化》,何朝暉譯,(北京:北京大學出版社,2009),第24-25頁。 >> [15]陸費逵,《校印四部備要緣起》,《重印聚珍仿宋版五開大本四部備要樣本》,(上海:中華書局,1934),第3頁。因此,所謂“仿宋體”,實際仿宋版風格的(歐體)楷書體。另外,中華民國9年(1920)8月26日內務部發給聚珍仿宋印書局的著作權執照上面寫的也是“仿宋歐體銅模活字一種”。 >> [16]【英】周紹明,《書籍的社會史——中華帝國晚期的書籍與士人文化》,第12-22頁,第28-35頁。 >> [17]商務印書館自創立起就受日本印刷出版業的影響,1903年吸收日本著名的教科書出版社金港堂的投資成為中日合資,其間出版事業受日本影響尤巨,合資止於1914年,持續了11年。參見【法】戴仁,《上海商務印書館1897-1949》,李桐實譯,(北京:商務印書館,2000),第8-13頁。 >> [18]關於“築地體”和“秀英舍體”,參見曹振英、丘淙,《實用印刷字體手冊》,(北京:印刷工業出版社,1994),第138頁。 >> [19]《東方雜誌》第6、7期封底,光緒30年6、7月刊。 >> [20]日本現代活字印刷之父本木昌造於明治2年(1869年)在日本長崎見到了主持創制“美華字”的薑別利(WilliamGambel),學到了電鍍技術,並得到了美華書館的“宋體字”,因當時上海人稱之為“明朝體”,日本至今襲用。 1870年,本木在長崎開辦了新塾活版製造所,後因經營不善轉給門人平野富二,後平野將產業移至東京,改名東京築地活版所。為進一步改良活字,最終完成“築地體”,平野富二還曾派遣本社職員曲田咸來上海研究活字。總之,“築地體”直接來自“美華字,“秀英舍體”為後起新制,亦受前者影響。參見曹振英、丘淙,《實用印刷字體手冊》,第138頁;劉元滿,《近代活字印刷在東方的傳播與發展》,《北京大學學報》(哲學社科版),2003年第3期,第151-157頁;張秀民、韓琦,《中國活字印刷史》,(北京:中國書籍出版社,1998),第188-189頁。>> [21]原作“學”,疑為印誤。 >> [22]範慕韓主編《中國印刷近代史初稿》提到,國民政府教育部曾規定漢文正楷用於印刷教科書。但筆者現在還沒有查到史料佐證這一說法。 >> [23]比如唐太宗、明成祖崇“二王”行書,康熙酷愛董其昌,而乾隆則推崇趙孟頫的書法。參見楊德生,《楷書概說》,(南京:江蘇古籍出版社,1999),第22、37頁。 >> [24][美]費正清、費維愷編,《劍橋中華民國史》(下卷),劉敬坤等譯,(北京:中國社會科學出版社,1994),第125頁。 >> [25]蔣介石,《新生活運動的意義與推行之方法》,載《總統蔣公思想言論總集》,卷十三演講,第136頁;溫波,《重建合法性:南昌市新生活運動研究(1934-1935),學苑出版社,第2-3頁。 >> [26]秦英君,《蔣介石與中國傳統文化》,《史學月刊》,1999年第3期。 >> [27]溫波,《重建合法性:南昌市新生活運動研究(1934-1935),第5頁。 >> [28]根據一些國民政府官員的回憶,呈遞給蔣介石的報告,必須是正楷大字,不能簡寫、橫寫,更不能用123等阿拉伯字。見李政隆,《新台灣史》,http://tw.myblog.yahoo.com/lz914/article?mid=325【2012年1月5日登陸】>> [29]華宗慈,《正楷活字的創始和發展》,《印刷》,1964年第1期,第31-32頁。 >> [30]參見《鄭午昌》(上海:上海書畫出版社,2000)附年表,第129-131頁。 >> [31]吳鐵聲,《我所知道的中華人》,載中華書局編輯部編,《回憶中華書局》,(北京:中華書局,2001),第34頁;關於漢文正楷印書局的創辦經過,另見吳鐵聲、鄭孝逵,《鄭午昌與漢文正楷印書局》,載《出版史料》第1輯,上海市出版工作者協會《出版史料》編輯組編,(上海:學林出版社,1982) ,第134-135頁。 >> [32]吳鐵聲,《我所知道的中華人》,載中華書局編輯部編,《回憶中華書局》,第33頁。陸費逵在寫於民國13年(1924)的《增輯四部備要緣起》一文中對高野侯的主持作用亦有交代:“乃與同人商輯印《四部備要》,由高君野侯主之,丁君竹孫等十餘人分任校事”,見《重印聚珍仿宋版五開大本四部備要樣本》。 >> [33]參見陳世寧,《德高望重德藝雙馨——謝海燕教授傳略》,《南京藝術學院學報(美術與設計版)》,2005年第01期。 >> [34]潘德熙回憶,上海書畫家符鑄(1881-1947)也參與過漢文正楷字稿的書寫。熊鳳鳴,《漢文正楷印書局與畫家鄭午昌》,《印刷雜誌》,2000年第2期,第46頁。 >> [35]何步雲,《中國活字小史》,載《中國印刷年鑑1981》,中國印刷技術協會編,(北京:印刷工業出版社,1982),第307頁。 >> [36]譚二洋,《高雲塍書法藝術與社會影響》,《科技信息》,2010年第10期;書法家劉小晴也指出高雲塍精於“館閣體”,見熊鳳鳴,《漢文正楷印書局與畫家鄭午昌》,《印刷雜誌》,2000年第2期,第46頁。 >> [37]【日】今田欣一,《宋朝體與明朝體的流變——漢字字體歷史》(2000),見:http://www.typeisbeautiful.com/kinkido-3/zh -hant【2012年8月5日登陸】>> [38]鄭午昌,《中國的繪畫》,《文化建設》,1934年第1期,第132-133頁。 >> [39]鄭午昌,《中國的繪畫》,《文化建設》,1934年第1期,第133頁。 >> [40]參見鄭大華,《中國近代民族主義的理論建構與演變》,載《民族主義及其他》,高瑞泉主編,(上海:上海古籍出版社,2011),第45-56頁;馮兆基,《中國民族主義、保守主義與現代性》,載《中國近代史上的民族主義》,鄭大華、鄒小站主編,(北京:社會科學文獻出版社,2007),第47-54頁。 >>來自南昌行營的指令>>

圖3《現代》雜誌第>1-3期封面,錢君匋設計,上海:現代雜誌社出版,>1932年。 >>>>>

圖3《現代》雜誌第>1-3期封面,錢君匋設計,上海:現代雜誌社出版,>1932年。 >>>>>

鄭午昌的呈請>>>

圖5中華書局用聚珍仿宋版印製的書籍版面,選自《唐女郎魚玄機詩》,上海:中華書局,>1929年版。 >>>

圖5中華書局用聚珍仿宋版印製的書籍版面,選自《唐女郎魚玄機詩》,上海:中華書局,>1929年版。 >>> 圖6《漢文正楷活版鉛字樣本》,天津:永興股份有限公司製,約>1930>年代。 >>>

圖6《漢文正楷活版鉛字樣本》,天津:永興股份有限公司製,約>1930>年代。 >>>蔣介石的心思>>

圖71941>年>2>月,美國記者拍攝的坐鎮重慶指揮抗戰的蔣介石。蔣介石筆下的文字應該是:“抗戰必勝,建國必成”。 >>>>>

圖71941>年>2>月,美國記者拍攝的坐鎮重慶指揮抗戰的蔣介石。蔣介石筆下的文字應該是:“抗戰必勝,建國必成”。 >>>>>鄭午昌:危機中的“傳統主義”者>>

圖8鄭午昌,《中國畫學全史》,>(>上海:中華書局,>1929)>,封面。圖版出處:中央美術學院圖書館藏。 >>>

圖8鄭午昌,《中國畫學全史》,>(>上海:中華書局,>1929)>,封面。圖版出處:中央美術學院圖書館藏。 >>> 圖9高雲塍,《高書小楷》,上海:中華書局,>1934>年版。 >>>>

圖9高雲塍,《高書小楷》,上海:中華書局,>1934>年版。 >>>>

非常感謝您提供的信息,我會盡力按照您的要求進行回應。請問您需要我做什麼?